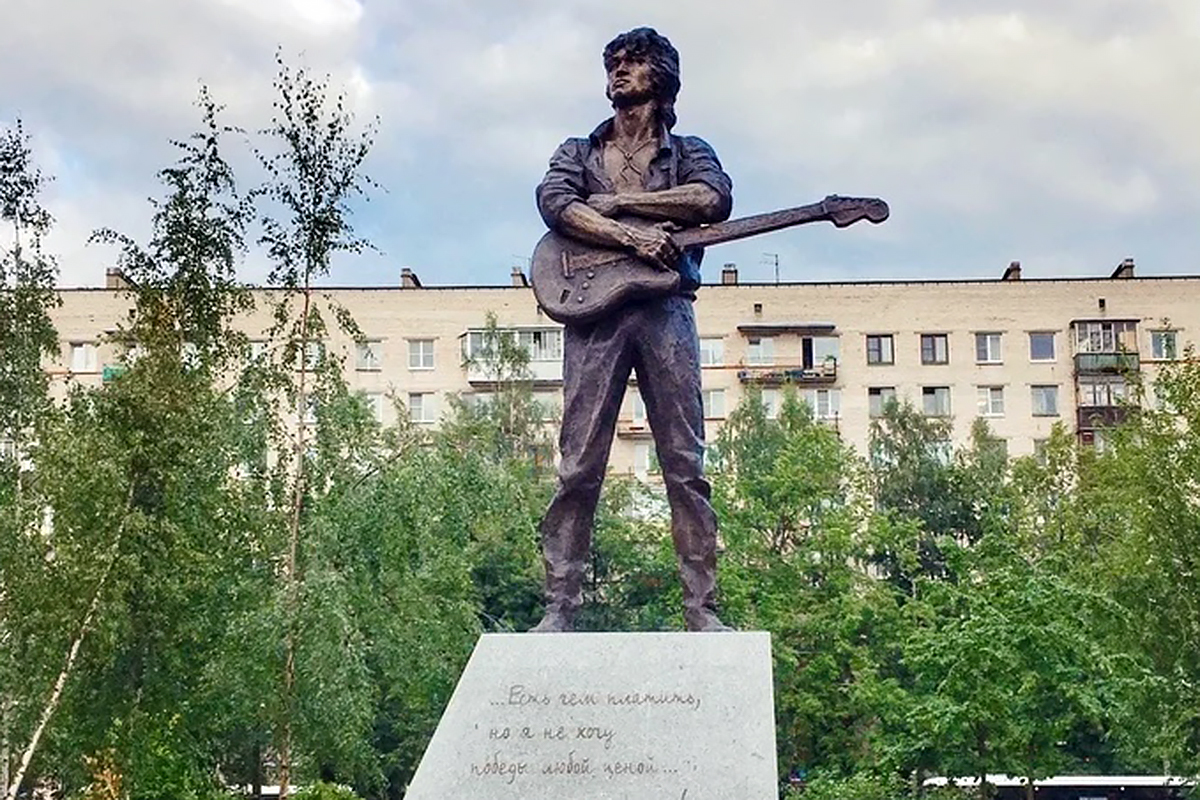

В Ленинграде поставили красивый памятник Цою в районе новостроек, к очередной дате его смерти приподнялись в Сети и некоторые воспоминания, ощущения того времени. Забрезжила рок-идентичность. Решил и я вспомнить тот момент 1990 года, хоть никогда поклонником «Кино» не был, а скорее наоборот…

Вместо пролога

Это был первый наш летний лагерь Школы юного географа МГУ под Старым Осколом. Мы были тогда на вид ещё совсем пацанята – те фотографии не умиляют, наоборот, удручают. Как мало мышц, мяса, зато как много мыслей и желаний… Помню, когда дотопали с рюкзаками от трамвайной остановки по сосновому лесу до лагеря (там вместо электрички к градообразующему заводу идёт трамвай), мы забыв об усталости и голоде пялились на девушек в купальниках, первокурсниц Географического факультета. Они поступили, и приехали просто потусоваться на практику, из солидарности, а может уже и по личным мотивам. Встретил нас кривоплЕчий светловолосый паренёк в коричневых плавках – «а, салажата». Выделить место под палатки, показать где будет наш костёр. Мы стали в местной иерархии младшими, там группировались второй и третий курс подготовительной школы. А готовила она всего лишь к поступлению на Геофак, заражала романтикой экспедиций…

Мы спросили кривоплЕчего, где тут пляж? Нам казалось, что раз девушки в купальниках, непременно должен быть пляж. Но была узенькая речка, окунуться в которую можно было держась одной рукой за правый берег, а левой – за другой. Другие берега открыли нам величественный вид Оскольского электро-металлургического комбината и огородные участки, с которых мы, сволочи, потом повадились воровать арбузы, тыквы и морковь. В общем, если уже нынешней сметкой прикидывать – мы увидели и узнали тогда, летом 1990-го года всё, что надо было знать о родине, её индустрии, её разумном устройстве, созданном рабочими не только для рабочих. Именно Старый Оскол (хотя до него я успел побывать и в Барнауле, и в Кызыле, и в Карпатах) стал местом наибольшего сближения нас, юнг, как мы себя звали. У нас была весёлая компания парней – Шурик Завадский, Дэн Соломатин (с которым мы сдружились на «Бон Джови»), Феня (часто его словечко-кличка затмила ФИО) и Сидоров. Шурик выглядел наиболее подростково, в смысле половозрелым и физически развитым. Парень вихрастый-плечистый с окраин Москвы. Я же был тощим и узкощёким смуглым лягушонком, но дико влюбчивым, — впрочем, как и в четыре года.

На той практике девяностого года была девушка, из старших, уже поступивших – потрясающе, лучше автора певшая песни Розенбаума. Сам я исполнял весь на тот момент наличный репертуар «Гражданской Обороны», чем и был интересен у костра. Имя девушки забылось, но не забылись глаза – голубые и всегда весёлые, немного насмешливые, лукавые. Она жила в палатке с тем кривоплЕчим, что вызывало непонимание наше – такая муза, и такой квазимодо… Мы жили в соседних лесках, причём наш досуг выглядел ещё вполне смехотворно, детство играло в нас сильнее гормонов, мы устраивали шишечные атаки на палатку Косицкого (был такой пухлый ботаник с нами, сразу ставший объектом насмешек, хотя знаниями нас превосходил). Мы считали себя вправе забрасывать его «свинарник» шишками, потому что были уже взрослее пухлого Косицкого: мы знали песни Летова, Цоя, зазывали соседнюю музу к костру, а чаще она сама приходила, скорее по-матерински нас курируя и исполняя песни… И вот это «любить так любить» — врезалось в мои юные отзывчивые ткани!

Пели у костра и Цоя, конечно. Пел Завадский и пел Феня – получалось хуже, чем летовские у меня, однако, пели не только они. Я, сноб центровой, понимал, что эта попсовая на мой взгляд музыка «Кино» популярна больше, чем «Оборона» там, где живут Феня и Завадский, а это – большинство «спальных» районов. Подпевала эти песни, более известные чем оборонские, – и недоступная нашим лобзаниям невысокая вкусногрУдая муза. Как-то раз мы с Феней и рыжим красавчиком Дэном у её палатки нагло присели, о чём-то говоря (про дежурство, что ли), но по сути лишь вглядываясь в область её груди… Смешные, голодные, ещё девичьей плоти не отведавшие волчата, лишь принюхивающиеся к ней с позволительного расстояния.

Потом явился совершенно случайно встреченный нами в лесу дальнобойщик Николай. Местный, он в перерыве между рейсами искал общения с нами, приезжал на своей пустой камазной фуре к костру послушать наши песни, неумело попеть свои, ещё из армии привезённые. Он силился что-то понять в наших песнях – может, грядущие перемены. Рабочий кудрявый парень-малоросс, сравнительно молодой, уже с семьёй где-то в деревенских пригородах Старого Оскола, он привозил нам свой клубничный самогон. Запивали конечно чаем, но шёл весело он по кругу в бутылке из-под «пепси». А когда я нагло попросил «столичной» (так странно тянула меня тогда назад Столица), как раз перед нашим отъездом – он, словно волшебник, привёз и её в «чебурашке». Рано утром друзья меня разбудили – «там Колян приехал, тебя зовёт». Все дрыхли по палаткам после очередного костра до двух ночи… Я как певчий был там известен, ну и немного как мыслитель. В то и следующее лето мы очень много говорили – и с Завадским, и с Дэном, и с Колей. Бродили кольцами и восьмёрками по этому сосновому лесу в темноте и говорили до одури. Особенно Завадский меня пытал долго – пролетарское происхождение его копало глубоко, явно глубже того субъективного идеализма и рокерского фатализма, который мог я предложить наслушавшись Летова. Перемены готовы были выскочить из той моей речи, но я их не осознавал, фактически их проповедуя.

Так вот, в серой кабине Николая я оказался ещё толком не прогнав сон, августовским прохладным утром. Он с какой-то печальной гордостью достал тёплую водку с углом гостиницы «Москва» на этикетке из бардачка: «пей». Стакана конечно не было, поэтому я пригубил из горла. И тут понял, какой я на самом деле салага ещё – зачем-то озадачил Колю, а он воспринял всерьёз, привёз, и вот теперь придётся всё это выпить с ним… Пить было на едва проснувшееся сердце – странно. Тепло шло по телу неуверенно, оставаясь в основном в голове и горле.

— А теперь давай за Цоя…

Дело в том, что до этого утра уже был костёр памяти Цоя. Прямо в тот же день, когда по радио пришло известие о его гибели. Мы вернулись в лагерь из города или с завода (то есть от трамвайной остановки), кажется, и нам сообщили старшие юнги. Завадский решил, что сегодня же будем петь только его песни, единый спецкостёр на оба лагеря. Странная преданность и приподнятость была в нас – словно на присяге в тот вечер. Жить коротко и ярко, как Цой… Пела и муза с нами, и эта незнакомая ещё поминальная просветлённая стилистика отчего-то нам нравилась… Кто б мог подумать, что напророченные Цоем перемены заставят скоро поминать всю эту страну, в которой мы ещё были на правах гостей-путешественников, исследовали воздействие выбросов ОЭМК на окружающие леса, а цементного завода – на листочки вокруг, записывали номера белазов, вывозящих с ОЭМК что-то огромное в кузовах…

Завод с длиннющей полосатой трубой, видной от речки – казался нам чем-то враждебным, чуждым, а не величественным. Не с ним, а с природой и песенками Летова и Цоя мы себя отождествляли и роднили. Хотя, вкусно и дёшево кормили нас столовые завода, возили безбилетников трамваи, устремлённые к нему же, даже сады мы обворовывали тех, кто на заводе работал. Кстати, за год поменялось многое в настроениях, в августе 1991-го мы уже без лишней оглядки воровали тут кислые яблоки, мелкие арбузы и тыквы, ощущалась не только бездна времени, но и бездна для мелкого нашего грабежа… Бездна дачных участков для грабежа, как сейчас я понимаю, была лишь метафорой для будущей приватизации, а всё это лесное и с засохшими травами, с часто встречающимися ужами, полевое пространство тогда сливалось со временем, казалось что его, свободного и романтического, сытого и осмысленного (советского) времени — будет очень много, на наш век хватит. Но именно в августе всё и оборвалось, вызвала к себе Москва, и затикало всё по-новому (однако о том целый роман-эшелон написан)…

Район Старого Оскола, в который мы трамваем приезжали иногда – был сплошь из хрущоб и домов более ранней постройки. Почта, с которой звонили домой и писали – старенькая, с сургучным духом 1980-х. Возле кинотеатра. И вот как-то раз, ощущая себя свободными и самостоятельными, мы шагали к почте (единственная связь с домом – мобильных не было же) через дворы пятиэтажек, ощущая лёгкую тревогу – нас могли побить местные, самый ведь драчливый возраст. За причёску, за майку, за песни не те в магнитофоне или на устах могли побить… Брейкеры, любера, металлисты, рокеры, панки, гопота (здесь ожидалась, скорее, она) . Но тут вышло, наоборот, единение – буквально за неделю до известия об автокатастрофе, унесшей Цоя, мы шли и слышали из мафОна у пятиэтажки, окружённого местными парнями: «… на до дыр зацелованный флаг… я полцарства отдам за коня…» И как-то на ходу, с шагами эта песня раскрылась нам глубже, чем у костра. Все слушают, думалось нам, все думают о том же, что и наши ещё не вполне патлатые головы.

Другое, и вовсе не «Кино»

Я потому так подробно вспомнил те леса и разговоры, что именно на стволы сосен часто ложились слова песен. «Обороны» ли, «Кино» ли. Песни, сперва вытеснившие книги в нашем поколении 1980/90 напрочь, заставляли думать в определённую сторону, но и давали ощущение некоей готовой мудрости, сопричастности откровениям и прозрениям. «Кино» казалось мне глупым, но всё же нужным – для «въезжания» в ту же «Оборону». Через год уже тут на мафоне ручном слушали «ЭСТ», но его я не принял с первой же «Катюши» — звучало вульгарно и тупо, я был тот ещё сноб в металле. Попсово-гопническое «Кино» конечно было умнее – и я купил «чёрный альбом» в Мелодии на Калининском, как только вернулся из Старого Оскола. Он был проще и слабее двух предыдущих, и я подумал, что Цой ушёл вовремя. (Несомненно, что пел бы рядом с Кинчевым через год у Белого дома, а потом стал бы желанным гостем на ТВ, говорящей головой, но кем-то уровня Талькова, скорее. Хотя, может не в попсу, а в рок пошёл бы уклон)

Но властвовал моим умом тогда конечно Летов. И в 1991-м, и в 1992-м (как раз период записи «Ста лет одиночества» — об этом подробнее есть в 3-й части «Поэмы Столицы»). Он достиг пика своей популярности, практически оставаясь невидимым. Сперва выдав очередью все антисоветские альбомы, политизировавшие нас донельзя, он запел о чём-то более важном, глубоком – и принципиально, что этого мы и ждали. Мы поймали его волну, мы жили почти по его песням. И потому «Прыг-скок» на виниле побежали покупать в «комки» на том же Калининском на последние мамкины деньги. Хотя, успели послушать и на кассете. И из «Ста лет» уже была много раз прокручена «последняя песенка моя» — о, все мы конечно ждали что Егор вот-вот уйдёт путём самоубийства от нас, это так органично сидело во всех его и не его сибирских песенках! Буквально обязанностью сидело. Если гений – умри молодым…

Да и высокомерно-стёбное отношение сибирских гениев к обыденности мы помнили, заучили: «больше, рожайте больше, живите дольше»… Как банально, как неинтересно! Куда интереснее помереть молодым.

Мы узнавали и название альбома заранее, ещё не послушав его. Слухи опережали не альбомы, а даже отдельные песни с них. Кто-то говорил в 91-й школе в 91-м (кажется, запанковавший и побрившийся налысо сам Гриша Брумберг или мой одноклассник, главред «Глагола» Андрюха Некрасов), что Егор после самоубийства Янки побрился наголо и пошёл работать художником-оформителем на ближайший омский завод (что уже звучало как дичь – устроиться работать значило сдаться Системе). В 1992-м году мы, школьная ещё группа «Отход», начали записывать альбом под впечатлением от смерти Янки – «То, что должно быть коротким». Тема Офелии там проходит особо и независимо от летовщины. Может, издадим его диском, наконец, или завконтАктим, хотя бы…

Другие некрасовские слухи из редакции доносили до нас, что Егор не на омском заводе вкалывает, а живёт в подмосковном Калининграде у кого-то тайно, на квартире, смотрит первые клипы на демократическом ТВ и говорит: «Да мне альбомы надо писать!»

И вот, довольно скоро следом за «Прыг-скоком» виниловым, поднявшим статус группы почти до небес, куда лез по сосне тот мишутка, который покойная утопшая Янка – вышли «Сто лет». Сами названия уже не поражали, Егор легко отбирал этикетки, наполняя новейшим смыслом, заодно рекламируя и первоисточники. И никто не сомневался, что они имеет на это право! Никаких авторских прав и т.д.

Альбом, целиком посвящённый теме творческого самосожжения и самоубийства, выглядел тогда апогеем, за которым уже не могло быть ничего… кроме гибели автора. Те самые флажки и буйки, о которых Летов говорил много раз, были им атакованы и преодолены. А что же там далее?

Но остановимся пока на саунде

Редко когда в истории соврока-русрока так совпадали ожидания фанатов и творческий продукт. Поскольку я слышал его на виниле и на стереопроигрывателе Шурика Щиголя «Радиотехника», который он мне продал за сто рублей, уезжая с семьёй в Израиль летом 1991-го – все басы, столь важные на альбоме, выпирали долгожданно. А басс (как писал сам Егор) у ГО был до того сильно провальный, либо какой-то олдово-глухой. Мы ещё не видали, на каких архаичных «музимах» это всё писалось и кем!..

«Оборона», известная своим концептуальным говносаундом, на этот раз показала как раз тот уровень игры и аранжировок, которые мы ей додумывали, как бы желая помочь. Неустанно бегающий по октавам бас Кузи Уо, ненавязчивая, перебористая такая, не перефуззованная как на альбомах с питерским инструменталом гитара – давали простор и вокалу, и барабанам, которые Летов же и набивал. Но главное – однообразие песенок уровня 1987-88 ушло, появилась композиционность, пиано и крещендо! Появились бриджи и всякое прочее, двухчастные песни и прочие признаки психоделии – о которой мы тогда мало что знали. Винил вышел в 1993-м, хотя Егор и говорил что выход альбомов отстаёт от их написания примерно года на три – но двойной диск, очень дорогой по временам последних тиражей завода в Апрелевке, радовал всем. И полиграфией, и даже матом на обложке – как это так, всесоюзный заводище, делающий огромные тиражи пишет красивым шрифтом это странное название группы? Словно Егор уже отбрыкивался от политизированной «Обороны», шёл куда-то в новые дебри, даже волосы подстриг немного (или, гадали мы, может, отрастил после обнуления того).

Не могу сказать что прямо все песни повергали в восторг одинаковый – та же новая версия «следов на снегу» какая-то там лишняя. Но были сразу найдены такие улётнейшие песни, увлекающие за собой мелодикой – совершенно до того несвойственной ГО. Это «Глина научит», «Семь шагов за горизонт», «Вечная весна», «Передозировка», «Офелия» и «Поживём-увидим». Все смешные детские инструменты, использованные в альбоме, все даже природные эти картинки, как продолжение «Прыг-скока» — создавали новый образ Егора и его группы, какой-то уже вселенски-природный, не замкнутый в политические рамки антисоветчины-панкухи. Такой Егор был реально ближе к «Дорзам», которых мы тоже успели понять с Минлосом («Отход») к 1993-му.

И вот теперь я припоминаю природу, на которую «насматривал» те песни по памяти, я сейчас оказался с нею же наедине. В первый раз, один, как и подобает тематике альбома, я ехал в садовое товарищество за Красновидово, где у нас был пока только кусок осушенного болотца. На нём палатка («похоже что это надолго») и столбы для забора, уже принятые с грузовика мной ля последующей установки. Переночевав и не убрав палатку, поскольку на следующие выходные опять сюда, я возвращался чащей еловой – незнакомой дорогой. Что именно тогда звучало, не помню, но вся философия альбома, очень природная и «животная» местами («своего замысловатого сырого нутра») зазвучала на этой природе сама собою, словно бы эхом. И отчего-то минутное одиночество «накрыло» в этом 1994-м году летом – весьма богатом далее на события (поеду на Алтай, встречу там Кирилла Косаковского, соберём группу «Вельд» с ним, а осенью встречу первую любовь, Машу Звереву). Но пока я шёл к шоссе и автобусной остановке, чтоб вернуться в Можайск, а оттуда в Москву… И тут, как раз когда я вышел из чащи, где уже казалось заблудился, на извилистую дорогу – пошёл снег. В начале июня! Снег тут же тающий, но на хвойной тьме столь видимый…

Отчего-то я слышал в припеве «семь основных шагов за горизонт» — Егор приучил к таким неожиданным прилагательным, в его языке конечно было много приёмов и обериутов, и Платонова того же. Это было продолжение той новаторской и вместе с тем философической литературы, что нам преподавали в моём классе – правда, сами наши Николавны (Кудина, Новлянская) и Наталья Ефимовна Бурштина, не поняли родства, когда я прочёл «Заговор» на уроке свободного чтения (по своему выбору).

И вот, спустя почти тридцать лет, я вытащил «Семь шагов за горизонт» из условного конверта того шикарного издания – чтобы сыграть кавер на сию ошеломляющую песню. До сих пор идёт она некими позывными – Егор пытался, мне кажется, что-то допеть за всех ушедших самовольно. И за Башлачёва, и за Янку, и за Селиванова. Плотно обступившая его толпа молодых самоубийц – так и обязывала петь об этом… И это ему удалось вполне.

Сейчас вся инструментальная «психоделия» слушается смешно, но всё мелодически пойманное им – и тонкий трагизм, и та самая советская мелодичность танцплощадок, о которой говорил он сам в первом приближении, всё схватил этот басовый и вокальный преимущественно мелодизм.

Как сказал мне при единственной личной встрече Кузя Уо (фест памяти Башлачёва на московском хлебозаводе в 2011-м весной, кажется) – «упыхтелся играючи-то!» Это он о партиях бас-гитары, которые играл там, на лучшем отечественном альбоме первой половины 90-х.

Годы тогда шли длиннющие, не только из-за летних снегов. Два в одном. Сейчас ревизионистам кажется, ничего в них и не было кроме приватизации и одури нашей, позволявшей её творить – мы заслушались и зачитались, пока нас грабили… Нет, там была эта вся многослойная, сильно религиозная, но и панковская философия Летова! И её много тех дум, через которые мы шли к научному коммунизму.

«Сто лет одиночества» действительно легли явным, высоченным рубежом в дискографии ГО, после них, с той же обогащённой мелодикой и многослойностью явились совсем иначе политизированные «Солнцеворот» и «Невыносимая», но о них-то уже писано достаточно мной в давешние годы…

И потому решили мы к «Витовка-фесту», что с нашим, Эшелона, участием пройдёт в Москве и Ленинграде 11-12 сентября, — кое-что с того рубежного, и не только того, альбома освоить. «Пой, революция!» будет конечно же – причём в Москве ради этого исполнения мы собираемся вытащить на сцену вокалиста и лидера легендарной группы «28 Панфиловцев» Вячеслава Горбулина. Голос его только поверхностно кажется первослушателям летовским – нет, это близкие тесситуры, но разная подача. Однако для этой именно песни это сходство, скорее, плюс чем минус.

Ну, а что не сыграем в сентябре, всё с тем же Славой — ждите в ноябре на очередном фестивале Московской рок-коммуны «Не пряча лиц»!

Дмитрий Чёрный, ведущий РАДРЕАЛа.su

«Сто лет одиночества» когда год шёл за два…: 2 комментария