С первых же слов романа ощущается, что написан он страстно. Пожалуй, лишь это слово объясняет и манерную витиеватость «вступительной речи», и дальнейший напор повествования. Такой замысел без страсти, без боя – не сдастся, не изложится. Словно откупорена бутылка дорогущего шампанского, и драгоценное вино хлещет вверх, остановить напор невозможно, ёмкости тут тоже не помогут, не капли же непредсказуемые ловить, – можно только подставить рот вертикально и внимать-вкушать. Я бы, конечно, и предисловия никакого не давал – но, вероятно, эта напускная кафедральная схоластика должна остудить читателя, то есть контрастировать с хлещущим субъективным реализмом и потоком восприятия (но ещё не сознания, отметим) сразу же явленного главного героя. Он весь – восприятие и эмоции, высшие психические функции тут на высоте первой ступени.

Писательский приём «с места – в карьер», без «фэйд-ина», то есть постепенного угромчЕния внутренней речи и окуляров героя (или автора, и об этом – далее, отдельно), — не всякий может провести безукоризненно. Не фактура, разнообразие событийное, не словарный запас даже – плотность повествования и монолитность стиля (речи), вот что сложно выдержать. Она сравнима не просто с силой удара (проклятое слово «приём» волочёт ассоциации), но с такой силой, которая ещё и удерживает того, кого ударили в прижатом состоянии. И это Наталье удаётся сделать – при полном моём удивлении, поскольку дебют романистки вышел неистов, а автор немного знаком(а). И то, что первый эпизод – это ещё и классовый конфликт (возможно, это будет открытием для авторки), в котором покупатель картины, местечковый буржуй показан во всей родовой, а не только индивидуальной непривлекательности, — тоже прекрасно. Начало достойное. Герой без боя завоёвывает симпатию и внимание читателя.

Его бегство из офиса (офисного мирка небольшого городка) на природу, за её земной помощью – это ещё и угаданное верно настроение читателя. Потому что – сколько можно? Слепые офисные безоконные глыбы, постсоветские бетонные клети, внутри которых восседают и скупают дорогое по низкой цене такие гады, как Вазген, — чужды нам. Они становятся «Зимними вишнями»… Художник (а главный герой – юный художник) не может там находиться. Его супер-витальность во всём – в данном случае, лишь в переживании финансового обмана и отображённом вовне одиночестве, непонимании-затмении мира, — продолжается иссяканием душевных сил и неизбежным сном под случайным деревом. Начало немного напоминает «Преступление и наказание», где питерскую духоту Раскольников побеждает лишь кружкой пива. Тут – тоже надвигается гроза-духота-дождь, в общем стихии…

Всё это, конечно же по законам вездесущего кино, даётся громко, быстро крупно, неумеренно – читателю. Чтобы он заразился состоянием героя. Герой пойман в фокус, ещё непонятен, а этого и не нужно, но уже отчасти красив. Правда (и это – упущение), являясь художником, то есть субъектом с «обострённым» восприятием всего (вспоминаем «Жажду жизни» и Ван Гога в ней – хотя бы в экранизации романа) – ничего автопортретного нам Бажен Нежин (да-да, звучит как псевдоним, но не псевдоним) не даёт. В «кадре» есть всё «древо мира», ещё и с некими струнами судеб на ветвях и под корнями – но нет облика художника на старте. А ведь речь-то пока «внешняя», то есть авторская, и увлекаясь импрессионизмом вне и внутри героя, можно было бы саму «границу», то есть оболочку его всё же показать. Это потом мы узнаем что он рыжий и кудрявый.

Как потом же – и только во второй «призме», то есть части романа, — станет ясно, что заполучивший картину Бажена Вазген, был мужем соблазнённой художником красавицы. Поэтому так нагло говорил с художником, велел вышвырнуть его своим секьюритинам. Из этого конфликта мог бы вырасти некий социально понятный и даже востребованный сюжетный фокус (классовый: и читатель был бы на стороне главного героя, конечно), но во взаимной игре лучиков двух «призм» становится ясно только, что Бажен увёл жену у Вазгена, который не сильно об этом переживал. Бажен ещё пытался напасть на буржуя, за что был бит жестоко, но не убит. И узнаем мы это поздновато, чтобы сильно влюбиться в героя – не как в индивидуума, но как в выразителя неких общественных сдвигов возможных. Нет, роман не об этом, конечно.

Вообще, взять современного художника в герои романа (причём в двух смыслах) – дело отважное и работка нелёгкая. Понятия не имеем мы, как живут и кто такие эти художники-современники. Да и куда делись они из общественной жизни, кстати – даже в 90-х и 00-х являвшие себя ещё, напоминавшие о себе? Пороюсь в ближайшей эмпирии. Я ведь знал их много, ещё с Абрамцева: Николая Соколова (из Кукрыниксов), Фёдора Сергеевича Булгакова (сына Сергия, философа). Если первый оказался в центре мировых политических событий надолго, то второй рисовал свои лесные пейзажи столь отдалённо от них (мудрено ли: успел и белогвардейцем побыть в молодости недолго, притихнешь тут), что и не поверишь, как они могли жить рядом, на одной улице (там же — Вера Мухина, Герасимов, Шмаринов, Церетели, Купреянов-младший, сын Николая, скульптор). Впрочем, «НикС» писал тогда, в 1980-х и 90-х маслом морские темы, когда мы запросто, по-соседски заходили в его мастерскую — не узнаешь графика в этом… Или вот дядя мой, Эдуард Кржипов, художник и преподаватель самой классической школы — какой был активный участник политических споров, какой демократ в 1991-м, сторонник Ельцина и всего того, нахлынувшего! Сейчас и не вспоминает, Совет ветеранов районный возглавляет, а та, ельцинского периода политика надолго отбила его страсть к городским пейзажам, его подлинному призванию: нарисовав преобразованных в распятье рабочего и колхозницу и богиню Справедливости с мечом и пером, он словно весь и высказался (но не своей речью)…

Нет, вернёмся к ворошению эмпирии позже, а теперь — Бажен. Встреча с первым заказчиком тоже дана с многообещающей социальной иронией: вологодская (да не в локусе дело) законодательная элита предстаёт как она есть, а точнее, и важнее — как она возможна. Сытая, легально навроровавшаяся, добротно образованная ещё в СССР, желающая углубиться в языческую суть народа своего — социальный регресс, направленность мысли своей воплощающая в «исторически достоверных» образах. Китовраса захотел себе на стену особняка, и наш Бажен избран начальницей вуза своего осчастливить буржуазного заказчика. Проба пера.

Речь и мысли Бажена пестрят, однако, непонятно откуда взявшейся в молодой голове художника «философской феней» (по выражению самих философов) — но это отчасти объяснится в призме второй, в вузовских буднях. Всё ещё затмевающее прочее правдоподобие и «легенду» наслаждение самого автора от перевоплощения, от переселения в мужское тело — тоже своего рода китоврас, кентавр, двухсердечное бытие. Юноша Бажен как инобытие авторки (выражась феминистско) оттого и кокетлив, не лезет сам в объектив, что способность самосозерцания ещё не «отросла». Всё окружающее он видит весьма воспалённо и витально, себя же — минимально.

Образ жизни художника вызывает вопросы, ответы на которые тоже перенесены во вторую часть (призму), а пока неясно: откуда берёт средства он на съём мансарды и ежедневные выпивоны в ближайшей рюмочной? Да и зачем так регулярно пить студенту? Просто потому что так полагалось на Монмартре?.. Но что годилось парижанам начала ХХ-го, вряд ли стоит дублировать в Вологде начала 21-го?.. Не совсем та историческая подоплека, нет состояний предков, которые можно спускать на абсент и путан…

Впрочем, без этого «портала» не было бы встречи с гастарбайтером, который умер вскоре странной насильственной смертью, в ней винит Бажен себя и свои метафизические «нити», увязанные на ещё не поселившемся в особняке буржуазного элитария китоврасе. Чтоб было всё посложнее и так же страстно, как художник видит мир, в котором увязано всё между собой — той самой Прядильней, которую в каком-то американско-бекмамбетовском кино я уже встречал. Станок прядущий судьбы автоматически, указующий, кого убивать…Там ещё истощалая Анджелина Джоли играет.

Речь авторская тяготеет к устной, некоторые интонации даже нарочиты, но пока не нарисован китоврас, всё льётся логично-хаотично. Да, вот что «торчит» — так это библиотечная «справка» в духе Зюскинда и его «Парфюмера». Когда всё-всё-всё корешками и страницами благоухает более-менее узнаваемыми и приемлемыми ароматами, но вот научный атеизм — непременно смердит. При этом носитель этого же атеизма Маркс так не пахнет, что странно — в чём критерий?

Мне кажется, тут срабатывает закономерность раскладки ассортимента: пока расцветают сто цветов всех философий и религий, которые объясняли, но не меняли жизнь, пахнет приятно. Но вот запрет на божество как таковое, на верование, установление главенства знания вместо примата веры — на фоне этой клумбы должны вонять и отпугивать, что ваш нашатырь. Ну, потому что рыночек отменяется, разогнали такие милые рядки божественных статуэток, оберегов и нэцке эти атеисты. Непростительно.

Памятуя, как пахнет «тишь твоих библиотек» не только в вузах но и дома, уверяю, что костный, а зачастую даже конкретно из рыбных костей клей, пахнущий наименее приятно, — это переплёты уже поздние, новые, неоригинальные. Либо же тех времён, когда только такой клей и был. У меня в таких, теперь вполне пристойно пахнущих толстых переплётах которые делала «Служба Быта, переплётные работы», например, «Дело 1 марта 1881 года» (практический атеизм, так сказать, на примере помазанника божия) — и ряд изначально имевших мягкие обложки книг из библиотеки Бориса Данииловича Королёва (скульптора). Запахи «скреп» умирают раньше смыслов…

Перевоплощения автор-герой, «трансгендерность» в романах — штука рискованная и ответственная. Вот и с библиотеками, так и не ясно, кто где бывал, и главное когда бывал, если пока мы Бажена встречали чаще в рюмочной. Когда он успел столкнуться с невкусненькими флюидами атеизма? У Виктора Ерофеева в «Русской красавице» (кстати, очень перекликаются стили!), которую он писал в деревянном сарае возле дачного туалета — с этим лихо. Как признавался нам со Снегирёвым после эфира на радио «Свобода» Ерофеев, написав хорошее начало, он вовремя в угаре страстного письма остановился и где-то столько же, то есть половину текста продолжения забраковал, вычеркал. Там даже фраза есть героини в заново написанном продолжении, глава 8 — такая суетная и не обязывающая ни к чему вроде бы фраза «весь этот вздор отменяю и перечеркиваю» (но не предыдущий, а как раз следовавший далее). Метод свой он определил как настройку на радиоволну — легко промахнуться, ищешь долго, шумов много, опыт слушания «голосов» сказывался… Проникновения в женскую душу глубокого у Ерофеева, однако, я не обнаружил за поверхностным порно — зато проникновение в богемно-диссидентские круги столичные имеется, в муть заполнявшую головы членов «Метрополиса».

Жизнь, неистовая работа над китоврасом, забракованный, но принятый заказчиком, свой же эскиз и вместе с этим перфекционизмом нарастающая мечта написать Троесолнца — ещё более языческие мотивы, когда было аж три солнца у первочеловеков, — всё это и есть Бажен. Но нам так и не объяснили, откуда в Вологде столь странное имя. Фамилия Нежин — отсылает в украинский городок сельского типа, где с советских времён консервный завод работает, огурчики и всякое такое производит… Имя Бажен тоже, скорее, к Украине тяготеет — оно ритмически весёлое, конечно, имя-фамилие, но всё же несколько ниоткуда. Тут мама должна быть какая-то фантазёрка или папа. Впрочем, немного очнувшись от перевоплощения, от овладения душою юноши, во второй призме нам автор поведает и об этом, о семье (но не об имени).

Где ослабевает магнетизм сюжета и авторской речи, обязательно вклинятся аналогии, ассоциации и внимание к писательнице. Конечно, следом за «трансгендером» Ерофеевым я вспоминаю «Машу Регину» — тоже смешное имя, как бы два имени и ни одной фамилии. Левенталь сумел в книге чуть больше того, что пытался сотворить Ерофеев, работая изначально и явно на иностранного издателя-читателя (в чём и сам признавался) — левенталиково перевоплощение являет нам онтологично вроде бы провинциальную, но либералку «от сохи, по жизни». Гениального режиссёра малобюджетного кино, «сэлфмэйден» и перфекционистку, воспитанную в Ленинграде из хождений по нему под ручку/под попку со старцем-энциклопедистом, разъяснившим не только основы ремесла, но и невозможность, неестественность социализма, уравниловки этой и «утопий» — тут Левенталь бы был не Левенталь. Хотя, пролетарский Ленинград ещё как живёт по сей день среди их Петербурга! (свежие, майские впечатления имею, фотографические, а ещё осенние — радреальные)

Бажен же пока выходит без чего-то главного, что лишь разок — в симпатиях к нему жены первого заказчика мелькнуло. Конечно! Где же любовь? Роман — и без любви?! И к концу первой «призмы» (части) мы как-то настойчивее ощущаем бесполость героя при натуральной страстности в области живописи и «космогонической» болтливости его представлений. А разве так бывает? И тут, словно слыша наши сомнения и стук ложек «до-бав-ки!», фокусник-автор сворачивает или даже заворачивает во что-то тёмное первую призму, радужный свет «космогоний» через неё не идёт более. И нас ждёт призма вторая.

***

При таком, заранее объявленном дроблении книги, конечно же, ожидаешь разительной смены точки зрения. Как, уж коли кинематографических приёмов тут достаточно, это было в «Расёмоне» Куросавы. Несколько рассказов разных героев об одном событии и построение из их граней призмы своего представления о нём – трудная объективность как вычисление, вычитание из субъективностей некоей безусловности. Но во второй призме – и речь авторская остаётся той же, и плавающая точка зрения (если по М.М.Бахтину) примерно с той же ритмичностью колеблется в повествовании от авторки к герою. Но теперь всё же герой предстаёт с младых ногтей – точнее, с лака для ногтей, который он использовал в первых попытках быть художником. Ничем не примечательное детство, несчастливо сложившийся брак родителей – отец уходит к подруге сестры, а Бажен уходит в себя, схема классическая. Откуда явилось столь экзотическое имя – так и не выяснено.

В самом взгляде на героя и город, в котором он обитает – ничего не меняется, просто как бы чуть дальше «отъезжает» камера, охватывая теперь побольше временной панорамы. Становятся ясны некоторые базисные моменты: из отношений с отчимом является оплачиваемая им мансарда, лишь бы лоботряс-художник не жил под одним кровом с ним, и является платное, опять-таки, обучение. Всё это в Вологде, где очевидно, что даже самый богатый народ (отчим заимел мастерскую по ремонту лодочных моторов – это уже буржуазия или ещё пролетариат?) живёт небогато – разве что центровые торгаши вроде Вазгена… Дебет-кредит тут неясен, ну да и леший с ними. Бегло, и почему-то уже ретроспективно, с оттенками ностальгии (возрасту художника нехарактерной) описывается студенчество Бажена, как он панковал в ущерб своему учебному процессу, является демиург-преподаватель, который и посвятил во все «космогонии», заразил чтением, самоформированием художника, проникновением в конструкцию изображаемого объекта. Герой как бы достраивается, но опять же – при минимуме созерцания себя самого.

А для этого, ясно, что нужна любовь. Мне сперва казалось, что это случится при первом заказе, в том особняке с большой библиотекой (как там пел безбожник Игги Поп-то? в песне nazi girlfriend) – уж больно супруга славянофила была не ему под стать и благоволила Бажену, пока он писал «пропитанного хвоей» китовраса (я понимаю силу пера писателя – но вновь, как запах запечатлеть в цвете?). Но раскочегарился художник в этом плане ко второму разу, уже в особняке Вазгена. Вот тут-то, наконец, и завертелся сюжет. «Без любви ничего не получится, без любви революция ссучится» — как пел мой товарищ и поэт ещё «вавилонских» времён Кирилл Медведев… Однако это скорее связь, наполненная дерзновенностью адюльтера, чем любовь. Стоп!

Но была же любовь другая. Самая первая, к однокласснице, у которой… (тут я едва не выронил электронную книгу) «глаза как фантики». Нет, я конечно уважаю страсть к оригинальностям – но вот чтоб как фантики? Понятно: школьники, игра в фантики, ближайшие интересы. Но – прямо обескураживает. Девочка, нравящаяся Бажену, как это редко бывает в жизни – вполне согласна стать его девочкой и в дальнейшем сдаётся без боя в раздевалке спортзала (да-да, колыбель нашего либидо), однако её небесный цвет глаз изначально запятнан плоскостной уничижительной метафорой. Возможно, тут кроется неудача перевоплощения, овладения Натальей телом Бажена, поскольку и первая любовь – обычно устремлённая односторонне, натянутая, как струна и звенящая даже от ветра, как-то не задалась. Есть у меня рассказ «Бадьян-трава» о несбыточности такой любви – а тут, напротив, из-за доступности объекта вожделения (а в те поры это одно и то же, причём такая любовь всегда глубоко идеалистски одухотворена, часто даже невзирая на плоскостной «объект»), и любовь утихает как-то. Разлука рушит устремленье, и даже первый, долгожданный случай близости (о, где же ты, Бажен-художник? куда пытливый взор потупился?) проходит незаметно, непутёво – со стороны Бажена любви уже нет, зато занимают его космогонии…

С одной стороны – так бывает, тут нет невероятного. Моя первая платоническая любовь в Школе юного географа МГУ Юля Валова как-то в одночасье по пути на летнюю практику в Сатино в 1990-м охладела ко мне, а я к ней (просто не поздоровались – и всё), но тут ключик – платоническая, всё было бы иначе, если б… Но нет тогда и трагизма формирования личности художника. То самое, из чего художник обычно вырастает – любование, изучение (как шутил в таких случаях Веничка Ерофеев – «что, бесстыдники, и это знать хотите?») своих возлюбленных, многочасовое, томительное и упоительное, куда-то провалилось в онтологии Бажена. Для сравнения – фильм «Исидора», где у Дункан, будущей жены Есенина, был и лондонский художник, а она – его моделью, кроме всего прочего. Нет, любование всё же будет, но сильно позже и как-то тоже походя – примерно как у Лимонова о Щаповой в нью-йоркских штудиях «а потом мы много и хорошо занимались…» и всё! Поэтому от глаз-фантиков и потухшей первой любви мы сразу переходим к жене Вазгена.

Я всё пытаюсь понять, в чём отличие первой призмы от второй: может, тут нам художник должен явиться не просто яснее, но ещё и взрослее? Однако ведёт он себя с возлюбленной тоже странно и инфантильно – и случай страсти имеется один, в гостинице. И он более-менее удался, но опять же, при привычной уже нам невидимости Бажена, тело жены Вазгена тоже как-то от глаз художника ускользнуло, что ли? Какими-то общими фразами описано – при том что у меня-то, читателя, образ сложился ещё до этого, — она очень стройна, почти худа, брюнетка с остренькими чертами лица и обворожительной грацией (чтобы не быть стервой). Где там и какие родинки – «художник от слова худо» не присмотрелся… Однако при свете свечей в обширной ванной и постели гостиницы, в дыму нервно покуриваемой сигареты – она предстаёт просто как «шикарная женщина», при минимуме взмахов «кисти» авторки.

Тут, пожалуй, центр романа. Никакие не Троесолнца, а живые отношения представителей разных сословий «новой России», в которых есть всё то же, завораживающее читателя дерзание пролетария от искусств – становятся главными, вполне захватывающими бесстрастного до этого момента свидетеля немногих событий книги. Ни « самоубийство» антиквара, сильно напомнившего мне востоковеда Небольсина, частого посетителя редакции «Литературной России», ни смерть гастарбайтера (с именем Хуршет, тоже из здания той же редакции рабочего – кстати, умница был парень, гуглил всех с кем общался, моё «красное» досье поднял легко в Сети) и попытки «космогонщика» Бажена это всё увязать с Прядильней – не отвлекали от его судьбы. А вот когда в дыму сигареты и слезах пришедшей к нему за последними экстазами любовницы возникает информация о зарождении в ней новой жизни – вот тут мы фокусируем все призмы и практически лазерно «просекаем» миг проверки и возможного развития характеров. Миг вполне достоевский – тема «тварь я дрожащая или…» возникает в привязке к миссии художника, написать Троесолнца или же стать отцом ребёнка Вазгена (всё это время жена исполняла свои супружеские функции и по месту проживания)? Тут напичканный «благоуханными философиями» Бажен вдруг обнаруживает речь и поведение заурядного тинэйджера, который может стать благородным мужчиной-содержателем-семьи, но всё же его от такого шага «спасает» сам Вазген и любовница. Аборт совершён химически и насильственно, Бажен избит до потери челюсти почти, но из этой бытовухи (на самом деле – столкновения классов, и тут можно было показать оное вполне полифонично и помасштабнее) вырастает вдруг внезапное будущее Художника, поскольку богатая любовница навострила от бывшего мужа лыжи в Австрию и берёт Бажена с собой, ибо там есть уже ею найденные заказчики.

Тут, собственно, мы дошли до выводов, но ещё не конца сюжета. Чем и как жив художник в наши дни? Жив ли он своим творческим промыслом, своими замыслами – или он жив лишь настолько, насколько нужен буржуазии, и замыслы она ему поставляет? Скорее, второе. И это – конечно же Никас Сафронов, звезда глянца 90-х и 00-х годов, который написал портреты едва ли не для каждого особняка на Рублёвке (и не по одной штуке – семьи там велики, как и состояния), а в душе-то он почти Сальвадор Дали (без шуток – ремесленник)…

Место художника, живописца в современном мире, на лесенке социального регресса в «прекрасной России будущего» где-то пониже писателя, которого слышат хотя бы ближайшие коллеги и немногие читатели. Схлопнувшийся кривым соотношением 80% полунищего населения-балласта к 10% из этого населения владельцев 80% богатств и производящих мощностей (при всего 18% госсобственности в индустриальном секторе) – Постсоветский мир проживёт мирно недолго, классовая война в нём неотвратима. И живущих своим трудом, то есть сейчас на грани прожминимума – поведут снова брать власть начитанные «невкусными» томами… Пока же постсоветский «мир» и редеющий в нём социум не знает ни художников, ни писателей там, где ими не заинтересовалась коммерция (буржуазия). Ибо даже самосознание у угнетённого класса не своё, а правящего класса, «имплантированное» через СМИ. «Знать, бог так всё устроил» — вместо «добьёмся мы освобожденья своею собственной рукой».

Успех же для такого, как Бажен, востребованного в особняках художника-ремесленника – явление неустойчивое. Фактически не его талант, но связи возлюбленной решили его судьбу – и заграничная часть романа пролетает мгновенно-туристически, как передача «Орёл и решка», где решкой не перестаёт быть Бажен, всё далее уходя от мечты написать Троесолнца… «Где же ты, моя Эвридика?», куда отдалились вы от меня, три солнышка мои? — вопиет он в минуты трезвости, однако жизнь его протекает в таком комфорте и любве-изобилии («много и хорошо»), что угрызения эти не сильны. Погружённый в бесконечность западного супермаркета, сам ставший в нём товаром, Бажен опять же извне, помимо своей воли, обстоятельствами остановлен на пути в бездну – просто любимая перестала его любить, наконец-то найдя себе в Европе того, кого всё это время и искала, состоятельного и благородного мужа. Прощально вильнув хвостиком, ушла без малейших сомнений – этого художника сделала она, и он уже ей наскучил. Смешно и случайно тут вспомнившаяся итальянская графиня Щапова – пожалуй, хохотнёт от такого совпадения. Кстати, её книга «Это я, Елена» не столь плоха, сколь затянута. Занятый в мегамаркете поиском геля для очистки скорлупы яиц (которая в мире «цивилизации» и комфорта требуется), Бажен немного продвинулся назад к Троесолнцам, когда прочёл прощальное письмо сожительницы, прицеп отцепили.

Далее – ничего интересного, кроме одного мистического совпадения, ведь «космогоническое» должно победить скучный линейный материализм обстоятельств. Так безответно любившая Бажена уехавшая в Питер одноклассница — встречается ему там, в городе, описанном всё же лучше Вологды. Она любит его поныне, но вдобавок больна какой-то редкой сомнамбулией, и нынешний её муж терпеливо за ней следит в периоды обострения болезни. И вот там, в возникшем, наконец Городе, а не городишке – появляется вполне достоевская опять ситуация, мрачное помещение, помрачение ума одноклассницы, она мерещится-является Бажену в «опиумной», которая в итоге оказывается просто кальянной, и из этого недолгого лабиринта Бажен выходит к картине, на которой Троесолнца. Картину написала она, так сильно его любившая, но им быстро забытая – в момент сомнамбулической спиритической связи с ним, видимо. Бажен в ужасе и восторге – потому что всё выглядит именно так как он задумывал. Но – опять без подробностей, то есть кроссмодальность (которой Левенталь даже злоупотреблял скороспело «снимая» фильмы в «Маше Региной») нам и тут не светит, мы не «разглядим» главной картины книги. Всё что сделает Бажен – увезёт эту картину домой, напишет свою, и будет показывать друзьям обе, но они все предпочтут картину не его кисти, а питерскую…

Далее, по идее, охладевший даже к натурщицам, вполне признанный и скучающий художник Бажен, чьим телом авторка вроде бы овладела, но заинтересовалась не сильно, — должен бы запить. Кстати, когда пишешь ню – учил литераторов один художник в 1999-м году в клубе «Авторник» напротив Госдумы, самой наготы мужским оком не видишь. Сдвига мотива на цель чтоб не было. Рисуешь только линии и свет – иначе ничего не получится. На это, правда, днепропетровский художник Голуб говорил мне вот что: «ну как же, не вожделеешь, когда пишешь? это как матросу из дальнего плавания вернувшемуся такое показать – и отказать!» Художники, как и школы у них – разные…

***

Зачем возникла третья призма в этом сюжете – понять не могу до сих пор. Видимо, просто потому что возник Питер – а он имеет свойство не отпускать. И теперь там (опять же, мне-то известно, почему именно в Конституционном суде) возникает некто Шевкопляс с советским отчеством Виленович. Служит он, понятно, триколорной законности, и персонаж с самого начала комический – в заведомо неравном с предыдущими героями положении. Научившись овладевать телами прежних героев, опытная авторка предаётся с Шевкоплясом странным утехам – то высмеет, то покалечит.

Полусумасшедшая правозащитница пророчит ему кары обстоятельств, если он не займётся законотворчеством на случай прибытия инопланетян, и кары случаются – на выездке лошадок, на отдыхе вполне элитном. Так с переломанными ногами садится Виленович писать всё то, что мы уже прочитали про Бажена – не сказать, чтоб сам процесс творчества показан как-то очень интересно. Просто пишет, а поскольку пишет давно написанное, то к чему подробности? Его секретарша и любовница не верна бесплодному комическому герою, но не это уже его занимает – он решает вопрос, кто кого придумал, он Бажена или Бажен его. И вдруг вспоминает про правозащитницу (как шутил Максим Калашников – «правозащитник это диагноз») мистически направившую его не просто в гипс, но к писательству. И вот, поправившись, Шевкопляс решает нанести визит той даме. Боже мой! Откуда в столь преклонные года его и её – такое усердие Натальи в описании этого свидания? Может, надо было предыдущее вологодско-австрийское ню проработать основательнее?

…прекрасная, как вечная спутница Юпитера, она вышла с таким удачным прищуром, что Шевкопляс расшифровал как полное томления и неги «Да», перворождённое, елеепомазанное, совершенно сакральное «Да», без которого не появилось бы даже «Нет», а потому всемогущее, олицетворяющее всё потенциальное, сущее и то, что померкнет, и то, что будет воспламеняться и литься в самом безвременье!

Я понимаю, красиво говорить – приятно, это вообще увлекательнейшее занятие. Но вот елеепомазанное ли? Эрудиция кипит и плещет – но елеем совершают церковные обряды, это атрибут всяческого убиения и удержания плоти от грехов, используется во храме. Учитывая, что атеист и материалист тут я, а мистика как бы напротив, перед глазами, то – ещё страннее. Да, дурачился с этим и Венедикт Ерофеев, с ангелами беседуя подшофе… Но вот доселе представлявшаяся как странная чокнутая тётка (они, по приёмным разных госслужб и прочих ведомств слоняющиеся, ещё и пахнут обычно специфично, либо сильно старинными духами, либо наоборот – да-да, в нашей редакции «ЛитРоссии» мы с этим знакомились довольно часто) – вдруг предстаёт во соблазнительной плоти и ещё как бы елеепомазанная для греховных намерений… Пожалуй, смешно. Как послесловие, Шевкопляс с нею оказался не бесплоден, то есть минимальный хэппи-энд имеется. Однако какое все эти чудеса имеют отношение к Вологде и Бажену, и к той картине, которая должна была заиграть в свете трёх пинкфлойдовских призм, неясно.

Роман Сенчин во фразе-отзыве сообщил, что в романе имеется лабиринт, приводящий к просветлению. Не обнаружил. Всё вполне линейно, без переплетений и даже перекрёстков. Вероятно, Роман просто хотел сказать коллеге приятное, и сказал – так, помнится, и Шаргунов на какой-то дамской книге, для которой требовалась его фраза, изрек, что она (не автор, книга) понравилась ему ещё и как мужчине (пикантен, импозантен)… Впрочем, что странно нам, то годно Рынку. И перечитывать некоторые моменты в этой очень плотно сплетённой и страстной авторской речи в поисках первых впечатлений – всё же интересно.

Бажен, как несостоявшийся художник и личность – вот кто мне был любопытен, но его скомканные любови и его нереализованный замысел, всё выразило хладеющий к нему интерес не только мой, но и авторки (ничего, что я так новомодно выражаюсь, теша феминисток?). Увы, овладев его телом, но не душой, мы с Натальей так и не добрались до «подноготной», а остальное было только фоном. И тут, собственно, как выше я и говорил – само речение всегда вызывает либо интерес к герою (прорисованному недостаточно), либо к тому, кто говорит.

Этот феномен современной литературы (которая меньше литература, чем шоу) мало кем изучался – но вглядитесь в нынешний думский бомонд, нет ли там тех, кто пытался быть «властителем дум», но «монетизировался» и довольствуется госслужбой, то есть службой власти иной и реальной? Увы, та невидимость автора, которая была нормой в 19-м и 20-м веке, когда внешность и вообще личность писателя была второстепенным для читателя явлением, в наш век – претерпела тоже реформы. «Козлобородый художник», очень тщательно следивший с самого начала за своим имиджем Владимир Сорокин тому лучшей иллюстрацией, а опровержением разве что Пелевин-невидимка.

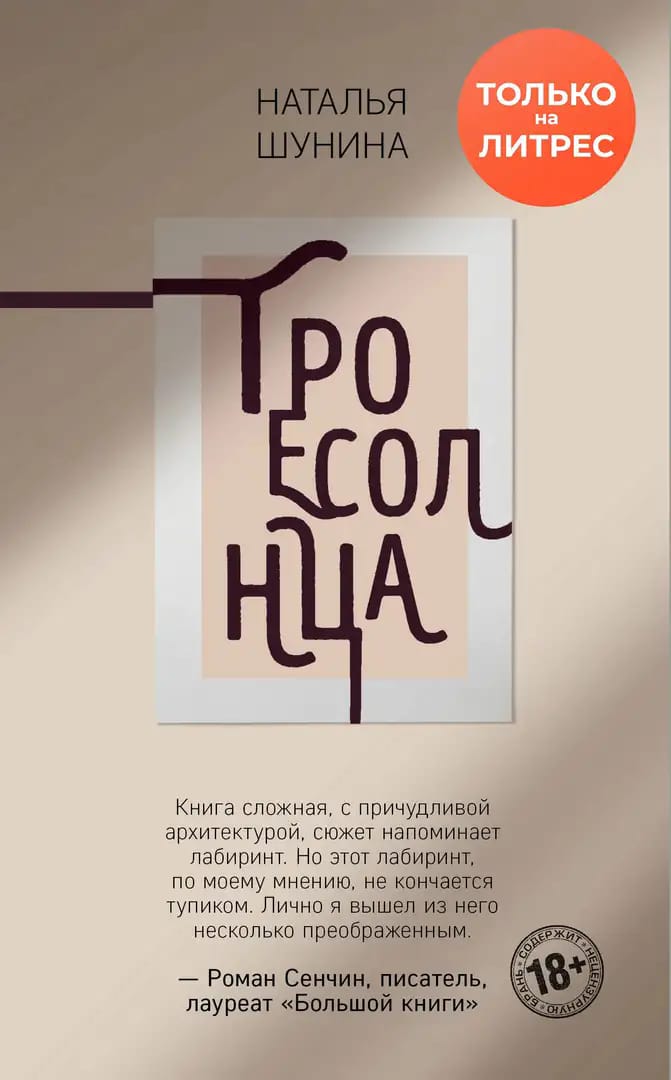

И когда ты так жаждешь видеть героя, но автор(ка) оставляет тебя в томлении-сотворчестве, то как-то сами по себе глаза устремляются на авторку – что мы с вами и сделаем, и делали ранее (объясняю фотоиллюстрации). А она-то прекрасна вполне…